ドラムの上達における最大の壁は「スピード」

※ 本記事でいう「スピード」とは、主にシングルストロークロールの速さを指している、と考えてください。

ドラム初心者も上級者も、かならず共通してぶち当たる壁がひとつあります。それは「スピード」です。

手足を複雑に動かしたり、正確なビートを刻んだりといったことも確かに一定のトレーニングを必要としますが、それらはスピード向上の壁と比べれば些細なことです。どんなに複雑なリズムパターンでも、遅いテンポから着実に取り組んでいけば翌日までには手順足順を追えるようになります。

しかし、スピードの場合はそうはいきません。120 BPMのシングルストロークロール(16分音符をオルタネートで演奏するルーディメンツ)を60秒間、安定して継続できないなら、たとえ1日中練習しても、翌日200 BPMのシングルストロークロールを安定して演奏できるようにはなりません。スピードの向上は長期間にわたる取り組みであり、日々の積み重ねが物を言う分野なのです。

また、「ドラマーは心地よいグルーブを生むのが仕事であって速く叩けるのは二の次」という意見がときどき見られます。

グルーブが大事なのはその通りですが、実のところ心地よい演奏の裏側には、プレイヤーが持つスピードに関する技術が強力な土台になっているのも事実です。詳細は後述しますが、グルーブが最重要であるなら、それを支えるスピードも重要視すべきでしょう。

なお、ただ速いだけではもちろん不十分です。ドラマーは規則正しくビートを刻み続けることが基本的な役割なので、速い演奏を「正確に」、なおかつ「安定して継続できる」必要があります。

それらの点も踏まえて、本記事ではスピードに関するテクニックが演奏にもたらすメリットや、効果的なスピード向上のためにおさえておくべきポイントなどを紹介します。

スピードがドラム上達の壁になる理由

そもそもなぜスピードがドラム上達の壁になるのでしょうか? その理由は主に下記のふたつにあるからだと筆者は考えています。

- 長期間にわたって継続して取り組まないと成果が出ないから

- ただがむしゃらに練習しても成果が出にくいから

各理由についてもう少し詳細を書いてみます。

長期間にわたって継続して取り組まないと成果が出ないから

スピードの向上は、毎日コツコツと練習を続けてようやく成果を得られる分野です。これはドラムが上達するほど顕著で、初心者~中級者のうちはスピード限界を押し上げるのが比較的容易な一方で、上級者以上になってくると限界を破るのが非常に難しくなってきます。

なぜなら、120 BPMのシングルストロークロールを安定させるよりも、200 BPMの安定感を向上させるほうが難易度が何倍も高いためです。

120 BPM程度であれば、初心者でも「やってみたらすぐにできた」という人がいる一方で、200 BPMともなってくると「1か月間スピードの練習だけにすべてを費やして、ようやく安定してきた気がする」というくらいの難易度になります。上手になるほど根気強く練習を続けることが大切になるのです(もちろん、練習内容の工夫も同時に必要になります)。

ただし、このあとすぐ説明するように、ただがむしゃらに練習すればかならず目標を達成できるわけではない、という点には注意しましょう。

ただがむしゃらに練習しても成果が出にくいから

楽器に限った話ではありませんが、努力の量がそのまま上達に直結するとは限りません。期待通りの成果を得るためには、単に量をこなすだけでなく、努力の質が高いことも不可欠です。

ドラムにおける手足のスピード向上についてはインターネットに様々な情報が出回っていますが、その中には適切なものもあれば不適切なものもある、というのが現状です。また、拾った情報が適切かどうか、適切であっても今の自分のステップやスタイルにふさわしいものなのか、という点についてはプレイヤーの判断に委ねられています。

その判断を誤り、自分にとって不適切なBPM帯での練習を続けたり、人体の構造的に無理のある動作を繰り返したりすれば、どんなに練習量を積んでも上達しません。スピードアップのためには、自分にとってふさわしい目標値やどんな身体動作を習得すべきかを適切に把握した上で努力を重ねる必要があります。

なお、努力の質を高めるには試行錯誤の量が非常に重要です。努力の質のことばかり考えて、いつまでも行動に移さないのであればそれは本末転倒となります。まずは練習の継続を最重要事項とし、練習を続ける中で「この内容・方針でいいのだろうか?」と考え続け、研究を重ねるようにしましょう。

手足を安定的に速く動かせることのメリット

手足を安定的に速く動かせるようになることで得られるメリットとしては、次の4点が主に挙げられます。

- BPMの速い曲を演奏できるようになる

- 高度な奏法の精度が飛躍的に高まる

- 長く演奏しても疲れにくくなる

- タイム感が良くなる

上記を見ると、スピードを向上させることによるメリットは、単に速い演奏ができるようになるだけではないことがわかると思います。それでは、各メリットについて詳しい解説をしていきます。

BPMの速い曲を演奏できるようになる

BPMの速い曲が演奏できることは、手足のスピード向上によって得られる最もわかりやすいメリットでしょう。筆者的には200 BPM前後が「速い曲」で、160~180はすこし速い、210以降からはかなり速い、240以降は怪物級に速いという認識です(ジャズの場合はもう少し事情が異なります)。

近年のポピュラーミュージックでは、BPMが200前後に設定されているアレンジがごく一般的に存在します。そのため、常識的な速さにはまったく困らないくらい上達したいということであれば、最終的な目標は200 BPMでの演奏を安定させること、という具合になるでしょう。

高度な奏法の精度が飛躍的に高まる

シングルストロークロールを速く演奏できるようになると、ダブルストロークやアクセント移動、ルーディメンツといった高度な奏法の完成度も非常に高まります。

たとえばダブルストローク(片手、もしくは片足で2回続けて音を鳴らす奏法)は、よく「リバウンドを活かすのがコツだよ」と解説される高度な奏法です。これは決して間違ってはいませんが、「ダブルストロークのコツがリバウンドならば、そもそもリバウンドについていけるくらい手足を素早く動かせる必要がある」という重要な事実を見逃しやすい解説といえます。結局のところダブルストロークの精度はシングルストロークの速度に一定度合い依存しているのです。

このようにシングルストロークはあらゆる奏法の基礎となっており、シングルストロークの完成度をおろそかにしていては高度な奏法も習得できません。

長く演奏しても疲れにくくなる

速いBPMでの演奏が安定してくると、遅いBPMでの身体動作にも余裕が生まれ、演奏にかかるスタミナが最適化されていきます。

そのため、スピードが十分に熟練してくれば、対バンが複数いるような小規模なセットリストでは身体的に疲弊することがほとんどなくなるでしょう。また、一度のステージで何十曲と演奏することも不可能ではなくなってきます。

タイム感が良くなる

記事の冒頭でドラマーの役割は心地よいグルーブを生むこと、と書きましたが、スピード向上によるメリットはこの点にも寄与します。

たとえば120 BPMと200 BPMとでは、同じ16分音符でも時間的な音符の長さが異なります。120 BPMの16分音符のほうが音は長く、200 BPMの16分音符は短いのです。より分かりやすい数値にすると、下記の通りとなります。

- 120 BPMにおける16分音符の長さ:0.125 秒

- 200 BPMにおける16分音符の長さ:0.075 秒

では仮にAさんというドラマーがいたとします。Aさんはメトロノームと共に演奏する際、16分音符に最大で 0.02 秒のズレが生じます。この場合、Aさんの各BPMにおける16分音符の演奏は、メトロノームに対して下記のような割合でズレることになります。

- 120 BPM:最大16 %(= 0.02 / 0.125)のズレ

- 200 BPM:最大26.67 %(= 0.02 / 0.075)のズレ

このように、同じ0.02 秒でも、BPMが上がっていくにつれて相対的に大きいズレになっていくことがわかります。もちろん、実際にはBPMが上下することで脳の認識も切り替わり、プレイヤーのズレの最大値は変動すると予想されるでしょう。しかしながら速いBPMでは、わずかなモタリ・走りが大きなズレにつながりうる、ということをなんとなく理解できたかと思います。

このような細かい計算をしてまで筆者が伝えたいのは、「速いBPMを正確に演奏できるということは、それだけ音価(音符の長さ)の捉え方もシビアになる」ということです。音価の捉え方がシビアになれば結果的にタイム感も良くなり、アップテンポな曲だけでなく、ミドルテンポのファンクや、スローテンポなバラードの演奏も上達します。

つまりスピードのテクニックは、単に速い曲を演奏する場面だけでなく、どのような音楽でも役立つ技術なのです。

目標BPMの目安

初心者:100 BPM

ドラムをはじめてまだ3か月未満程度の初心者の方は、まず100 BPMのシングルストロークロールを60秒間は安定させられるようになりましょう。

シングルストロークロールとは、右手 → 左手 → 右手 → 左手… のように、左右交互(オルタネート)で16分音符を演奏する手順(もしくは足順)のことです。

シングルストロークロールを演奏する際は、左右の音の大きさを揃えることを意識してください。スティックを振りあげる高さを左右で均等にすると、自然に音も揃いやすくなります。

また、スティックを振る際の身体動作は、手首の屈曲・伸展を主に利用しましょう。手首を使うと標準的な音量が得やすく、今後さらにスピードを向上させるための下準備にもなります。

100 BPM程度の参考曲

- Cry Baby / Official髭男dism

- 君はロックを聴かない / あいみょん

- 東京フラッシュ/ Vaundy

初級者:120 BPM

スティックを持ったり振ったりするのに慣れてきたら、120 BPMを目指してシングルストロークのスピードを向上させましょう。このくらいの速さになってくると、手首を十分に使えていないと腕が疲れやすくなります。

120でシングルストロークの持続が難しいと感じる場合は、スティックの振り上げが高すぎないか、スティックを振るのに肩や肘に頼りすぎていないか、などを疑ってみてください。

なお、120は決して速いBPMではありません。コツが掴めたら何十分でも(飽きなければ何時間でも)シングルストロークロールを継続可能な程度の速さです。

120 BPM程度の参考曲

- 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない / B’z

- A・RA・SHI / 嵐

- 夏色 / ゆず

中級者:160 BPM

ドラムの演奏自体がある程度板についてきた中級者は、160 BPMのシングルストロークを安定化させることを目標にしてみましょう。160は筆者的に「わずかに速い」と感じるテンポの入口部分で、この速さが安定すると、ポピュラーミュージックの大半で速さに困ることはなくなってきます。

後の項でも解説しますが、中級、もしくは上級レベルに向けてスピードアップをトレーニングする際は、余裕を持って演奏できる速さから少しずつテンポを上げていくようにしましょう。余裕を持てない速さからいきなり練習しはじめたり、逆に尻込みしすぎて、ゆっくりなテンポだけで練習していても十分な効果は得られません。

160 BPM程度の参考曲

- 一途 / King Gnu

- 恋 / 星野源

- Tokyo Calling / 新しい学校のリーダーズ

上級者:180 BPM

180 BPMのシングルストロークが安定すれば、多くの場面で速さに困ることはなくなってきます。また、個人的に、「ドラムって楽しい!」と心から感じられる段階もこのあたりです。

なぜなら、この速さが攻略できると音数の多いフィルインを入れやすくなり、複雑なリズムパターンを習得する際も、純粋に手順足順の確認に焦点を絞って練習できるためです。手足のスピードに気を取られることなく演奏できるのは本当に気持ちがいいです。

さて、この段階では、スピードの持続力(スタミナ)に対する意識配分を高めていきましょう。まずは一拍、慣れてきたら二拍、もっと慣れてきたら一小節というふうに、シングルストロークを継続する長さを少しずつ伸ばしていくようにします。

180 BPM程度の参考曲

- うっせぇわ / Ado

- Giver / 頭に赤ちゃんがいます

- 夢灯籠 / RADWIMPS

職業ドラマー:200 BPM

ドラム演奏によって金銭的な対価を得たいと思うなら、200 BPMのシングルストロークが一分程度は難なく持続できることを最低ラインとしたいところです。

このくらいの速さが安定して継続できれば身体動作はかなりドラム演奏に最適化され、ワンマンステージやレコーディングなどで長時間演奏しても疲れにくくなっていることでしょう。また、ある日急に速い曲の録音やライブを頼まれてもすぐに対応できるため、仕事の幅が非常に広がります。

200 BPM程度の参考曲

- カルマ / BUMP OF CHICKEN

- KICK BACK / 米津玄師

- STAYGOLD / Hi-STANDARD

スピード専門家:240 BPM

240 BPMが安定してくれば、ツーバスやブラストビートを要するハードなメタルや、高速レガートを基調とするジャズなど、ニッチなジャンルにも対応できるようになってきます。

SNSにはビックリするくらい手足の速い日本人ドラマーさんが何人かいらっしゃいます。そうした方の演奏動画を参考にすることで、研究や上達の効率は何倍も良くなるでしょう。思い切って直接指導をお願いしてみてもいいかもしれません。

240 BPM程度の参考曲

- 初音ミクの消失 / cosMo@暴走P

- 離れていても / WANIMA

- RAGE OF DUST / SPYAIR

エクストリーム:300 BPM

もし300 BPMが達成できたなら、「スピードを極めた」と胸を張っていえるレベルです。ギネス記録によれば、60秒間でシングルストローク1,334打(16分音符にして333.5 BPM相当)が最高記録であるため、300 BPMはそれに迫るスピードといえます。なお、このギネス記録の保持者は日本人ドラマーの服部圭太さんという方です。

300 BPM程度の参考曲

- Cherokee / Ray Noble

- Beyond Bludgeoned / Brain Drill(ところどころテンポが変わるようなアレンジがあります)

- ミックスナッツ / Official髭男dism(シンバルレガート部分を150 BPMのダブルテンポで解釈)

スピードアップのポイント

手足のスピードを効果的に向上させるには、いくつかの重要なポイントをきちんと抑えた上でトレーニングに励む必要があります。スピードアップのポイントについて、今回は下記8つを紹介していきます。

- 基本的な物理法則をきちんと認識する

- できる限り毎日取り組む

- エクササイズに取り組むときは必ずメトロノームを使う

- 余裕を持てる速さから少しずつBPMを上げていく

- 自分の限界値は、ひとつの絶対的なBPMではなく、各BPM帯での継続可能時間で認識する

- 様々な条件下で練習する

- 身体に痛みが出たらしばらく休む

- 自分よりも上手な人からアドバイスを受ける

基本的な物理法則をきちんと認識する

ドラム演奏は重力や遠心力、摩擦、反発などといった物理現象の制約下にあります。このため、それらの物理現象を正確に認識した上で練習に取り組むことで、スピード向上の効率は何倍も良くなります。

とはいえ、難しい勉強はまったく必要ありません。手に持ったリンゴを離すと地面に落ちるとか、重い物を動かすには強い力が必要など、ごく基本的な物理法則を当たり前に理解しておくだけで十分です。それさえ理解できていれば、下記のような考察が自然とできるようになります。

- ストローク幅

スティックを高く上げすぎると、スティックを打面へ戻すのに必要な距離が増えてしまうので、スピードを上げづらい。スティックを上げる高さを抑えれば打面までの距離は縮まるため、スピードを上げやすい。 - 腕の使い方

肘を動かしてスティックを振ると、ストロークの際、スティックだけでなく前腕の重さも加味されてしまうのでスピードを上げづらい。手首から先だけであれば、スティックと手先の重さだけをコントロールすればいいので、スピードを上げやすい。 - 重力との関係性

スティックを振り上げるときは重力に逆らう必要があるため、能動的な身体コントロールが重要。逆にスティックを下ろすときは重力のサポートを得られるため、身体コントロールの受動性が高まる。 - リバウンドの制御

ゴム製の練習パッドやハイピッチにチューニングされたスネアドラムはリバウンドが強いため、望むタイミングで発音できるように、身体コントロールによってリバウンドを適切に制御する必要がある。

できる限り毎日取り組む

スピードアップ最大のコツはとにかく毎日練習に取り組むことです。忙しかったとしても、とりあえず60秒だけでいいのでスティックを握るようにしましょう。

また、毎日練習をするための工夫として、練習する内容をあらかじめ決めておくのがおすすめです。スティックを持って練習パッドの前に座るたび、「さて何から始めようかな」などと毎回考えていればそのうち練習が面倒くさくなります。

自分なりのトレーニングルーティンを事前に持っておき、練習時間中はできるだけ手足を動かしたり、身体動作の研究や工夫に時間を割けるようにしましょう。

エクササイズに取り組むときは必ずメトロノームを使う

4~8小節単位のごく短い反復フレーズや、1~2ページほどの練習曲といったエクササイズに取り組むときは、かならずメトロノームを使って練習しましょう。メトロノームを使わなければ、演奏の正確さを客観視しにくくなります。また、目標BPMに自分が近づけているかも分かりにくくなります。

余裕を持てる速さから少しずつBPMを上げていく

スピードアップに取り組むときは、無理な速さで最初から練習しようとせず、自分が余裕を持って演奏できる速さからすこしずつBPMを上げていきましょう。最初から限界ギリギリの速さで練習をはじめると、身体に過度な負荷がかかり、怪我をしやすくなります。

自分の限界値は、ひとつの絶対的なBPMではなく、各BPM帯での継続可能時間で認識する

自分のスピード限界は、ひとつのBPM帯ではなく、各BPM帯で安定して演奏し続けられる時間で認識するようにしましょう。具体的には下記のような感じです。

- 150:10分以上は続けられそう

- 160:5分が限界

- 170:2分でしんどい

- 180:1分でぎりぎり

- 190:10秒くらいしか安定しない

- 200:2, 3小節ならできる

このように、各BPM帯の継続可能時間を限界値と考え、日頃の練習でも「安定して継続できる時間をより伸ばそう」という方針で取り組むようにしましょう。

そのため、「200 BPMは一小節しか持続しないから、真剣に取り組むにはまだ早いな」と思う必要はありません。一小節持続できるなら、一小節と一拍のあいだ安定して持続できるかを日頃チャレンジすることで、より遅いBPM帯での持続力も相互作用的に強化されていきます。

継続可能時間のゴールは?

各BPM帯を「クリアした」と考えられるひとつの基準は、「シングルストロークロールを5分継続できること」となります。なぜなら、たいていの曲は3〜5分くらいの尺があるためです。

ただし、BPMが速い曲は3分以内の尺に収まることもあります。また、3分間ずっと右手が8分音符で動き続けるようなアレンジになっていることは少ないため、180〜200 BPM以降からは1分間継続できることを最初のゴールと考えてもいいでしょう。

様々な条件下で練習する

ドラムセットはシンバルやタイコなど、様々な楽器が集まって成り立っている楽器です。そのため、普段は練習パッドでやっていることをスネアやフロアタムでやる、エクササイズをタム移動に落とし込んでみるなどの工夫によって、獲得したスピードをより音楽的なプレイングに落とし込みやすくなります。

その他、下記のような条件変更を加えることでスピードのテクニックがより実用的になります。

条件変更のアイデア

- 普段は練習パッドで行っている練習をリバウンドのないクッションや枕、スネアドラムやフロアタムなど実際の楽器で試してみる

- スティックではなくブラシやロッドを使ってみる

- メトロノームのタイミングを表でなく裏で取るようにしたり、小節頭だけに鳴らしてみたりする

- フォルテッシモやピアニッシモ、クレッシェンド・ディミヌエンドなど強弱に変化をつけてみる

- メトロノームではなく音楽に合わせてエクササイズを行ってみる

身体に痛みが出たらしばらく休む

ドラムは他の楽器と比べて手足をよく動かす楽器です。いつもより練習を長時間行った翌日は筋肉痛になりますし、過度な負荷をかけると腱鞘炎などの怪我につながることもあります。

そのため、もし手首や膝など、ドラムの演奏に関係していそうな関節やその他の部位に痛みが出たら、しばらくは練習を休むようにしましょう。練習を休む時間が惜しく感じるかもしれませんが、怪我でずっとドラムが叩けなくなるよりはずっとマシでしょう。

できるだけ体を痛めないためには、練習中に休憩をまめに入れるのがおすすめです。「ちょっと手足が疲れたな」と思ったら、体を数分やすめた後に練習を再開しましょう。

なお、「右の手首が痛い……。そうだ、右手を休める間は左手とフットワークを強化しよう!」と考えるようなストイックなプレイヤーも、中にはいます。ネガティブに思える体の痛みも、考え方を変えれば苦手を克服するチャンスといえるのです。

「疲れても練習を止めない」は諸刃の剣

これは話半分に読んでいただきたいのですが、個人的には「ちょっと疲れたな」くらいの状態のほうが、負荷をかけたトレーニングの効果が大きいような気がしています。疲労状態での高負荷トレーニングのほうが、動作をより効率化しようとする脳や身体の作用が高まっている感じがするからです。

経験談として、私は練習のしすぎで左右両方の手首を痛めた時期があったのですが、そのときは自分のドラマー人生でもっとも大きな成長を感じた時期でもありました。「疲れても止めない。限界を超えたいから」という若気の至りらしい単純な発想から来る行動でしたが、いま思い返してみると案外バカにできないなとも思います。

演奏の上達というのはつまり「自分の限界を押し広げて、演奏の自由度を高めること」なので、大多数の他人にはできないような演奏をしたいと思うなら、多少の無理や無茶を受け入れる覚悟は必要です。

たとえばデイブ・ウェックルはオンラインレッスン動画で「奏法改革前は体が故障していた」と本人みずから発言しており、クリス・デイブはモダンドラマー誌のインタビューで「手の速さを極めすぎて軽い手根管症候群を患ったことがある」と発言しています。

世界中から尊敬されるようなドラマーでも身体の故障を経験しているのです。

とはいえ、ドラムへの取り組み方は人それぞれ。発信者の立場としても「ドラムを続けられるように、体を壊さない範囲で無理なく上達しましょうね」というのが最終的な結論ではあります。私も、手首を痛めてなお過負荷な練習をしていたら、きっと良くない結果になっていたはずです。

自分はどんな演奏ができるようになりたいのか? どんなふうに今後ドラムに取り組んでいきたいのか? 理想のビジョンを具体的に思い描きながら、あなたにとって適切な判断を行っていきましょう。

自分よりも上手な人からアドバイスを受ける

スピードアップは中長期的な取り組みになるため、練習中は「本当にこの方針で大丈夫なのかな?」と不安に思うことが多々あります。そうしたときは、自分より手足を速く動かせるドラマーから客観的な評価やアドバイスを受けるのがおすすめです。

自分にはない視点で評価を受けられるため、主観では見落としていた課題に気づけますし、「そのまま頑張れば大丈夫だと思うよ」という評価だけでも今後の練習のモチベーションにつながります。

もし身近にドラマーの知り合いがいなければ、近所のドラム教室へ体験レッスンに行ってみるのがいいでしょう。最近はオンラインでのレッスンやアドバイスも増えてきているため、ドラム教室が近場にない場合はそうした方に連絡を取るのもおすすめです。

スピードを上げるための具体的なエクササイズ

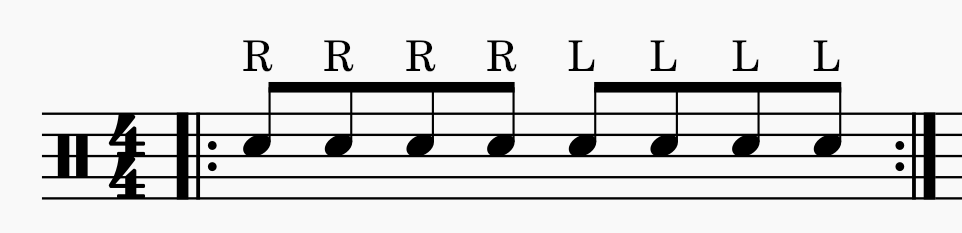

エクササイズ① 片手ずつ交互に8分音符を鳴らす(ストーンキラー)

片手ずつストロークを行うシンプルな内容なので、スティッキングの精度に集中しやすい練習内容となります。まずは2拍ずつ左右を切り替え、次に一小節ずつ、今度は二小節ずつと、片手の持続時間を段階的に伸ばしていくことでスピードアップを図ります。持続させる拍数・小節数を段階的に増やす手法はこのあとに紹介するエクササイズでも有効です。

なお、このエクササイズには「ストーンキラー」という名前がついているそうです。

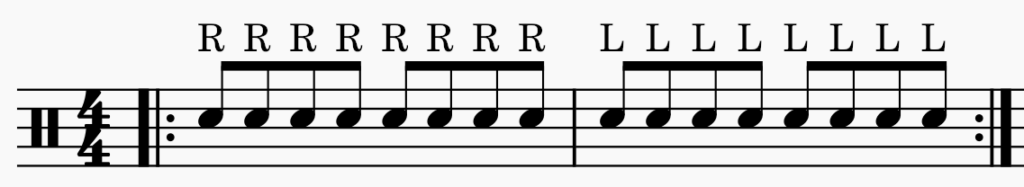

エクササイズ② 8分音符と16分音符のチェンジアップ・ダウン

次に、8分音符と16分音符を交互に繰り返すエクササイズです。手順の工夫によって様々な効果が得られます。

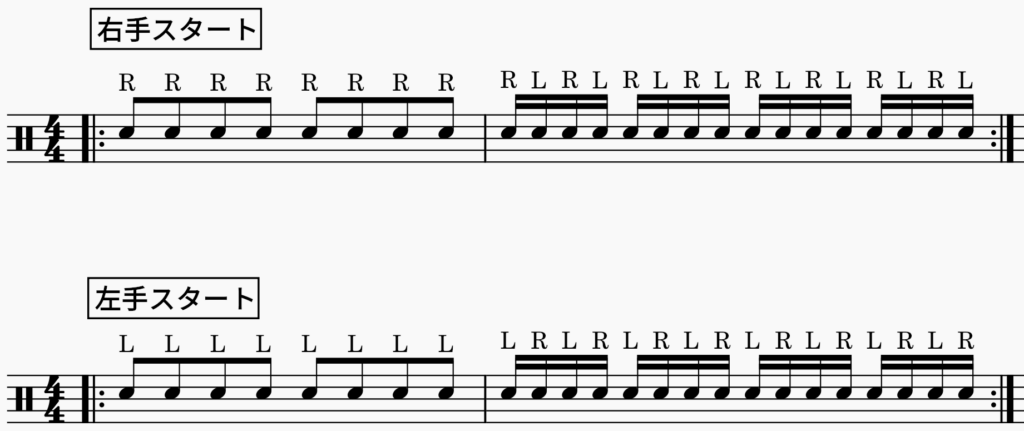

手順1. 8分音符と16分音符、両方ともオルタネートで処理する

両手(両足)の動きを継続させつつも、8分音符のタイミングでは負荷が下がるため、演奏を持続させやすい手順です。また、8分音符と16分音符を両方オルタネートで処理するため、チェンジアップ・ダウン練習としての意義も得られます。8分音符がモタったり、16分音符が走ったりしないよう注意して取り組みましょう。

手順2. 8分音符は片手で鳴らし、16分音符は8分音符を鳴らしている手からオルタネートで開始する

この手順ではリード側の手(8分音符を鳴らす方)に高い負荷をかけ続けるため、手順1と比べると継続させるのが困難です。右手で一段落ついたら左手から、左手で一段落したらまた右手から、というふうに左右を随時入れ替えながらトレーニングしましょう。8分音符のときと16分音符のときで、リード側の手の動きに変化が出ないようにするのがポイントです。

手順3. 8分音符は片手で鳴らし、16分音符へ移るタイミングでリードする手を入れ替える

手順2と似ている手順ですが、16分音符でリードの手を入れ替える点が異なります。左右にかかる負荷が分散されるため比較的、継続させやすいエクササイズです。16分音符を鳴らす際、両手の音符が近づきすぎてバタつかないように気をつけましょう(専門的にはこの現象を「フラムエリアに入ってしまう」と表現します)。

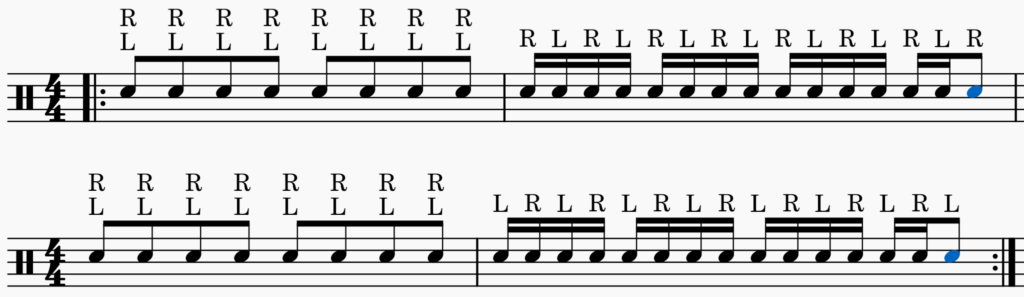

手順4. 8分音符を両手でユニゾンし、16分音符はオルタネートにする

8分音符は両手でユニゾン、16分音符はオルタネートという対比的な構造となっているため、オルタネートで音符の粒がバラつくのを抑える効果が得られます。常時、両手に高い負荷がかかるため、2周処理したら全休符を挟む、適度に休憩を入れるなどして身体をまめに休めながら取り組みましょう。

なお、16分音符の小節では、最後の拍を8分音符として処理する点に注意してください。最後まで16分音符として処理すると、8分音符へ切り替えるためにダブルストロークが必要になってしまい、シングルストロークの精度向上に集中しにくくなります。

エクササイズ③ 16分音符をオルタネートで鳴らし続け、持続時間を確認する

これはエクササイズというよりも確認のための練習です。シンプルに16分音符をオルタネートで鳴らし続け、メトロノームに合いづらくなってきたタイミングで止めます。止めるまでに継続できた時間が自分の限界値と認識しましょう。基礎練習の最初と最後に行い、手の温まり具合でどれくらい変化が出るかを比較するのもおすすめです。

エクササイズ④ 四肢全体への応用

ここまでに紹介したエクササイズは、そのまま足で行うのもおすすめです。左足のためにツインペダルを使えるのが望ましいですが、むずかしい場合はハイハットペダルのままで問題ありません。ドラムセットに座れないときは、床をパタパタと鳴らすのでも十分練習になります。

また、右手と違って、右足は基本的にバスドラムのみを演奏する部位です。そのため、左足リードの練習はそこそこにしておき、右足のリード感を強化するほうを重要視するのがおすすめです。

さて、手で行うようなエクササイズが足でもできるようになったら、それらを同時に行ってしまうことで、非常に高効率な練習ができます。具体的には下記のような感じです。

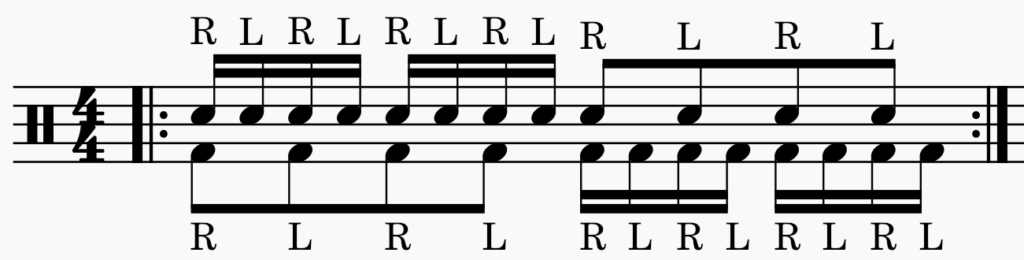

この譜例では、手が16分音符をオルタネートで鳴らしている間、足は8分音符をオルタネートで鳴らしています。次はその逆です。このエクササイズでは手足を同時に動かす分、各動作へ集中力が分散してしまいますが、四肢の独立感・一体感が高まる、体幹がブレにくくなる、といった効果が得られます。

そのため、四肢全体を使うエクササイズはスピードアップというよりも、スピードの安定感が落ちないようにコンディションを維持したり、その日の調子をチェックしたりといった意義で行うのがおすすめです。

まとめ:スピードはドラムにおける基礎力のひとつ

ドラムの上達においてスピードを鍛えることは、スポーツに例えるなら走り込みや筋トレのようなものです。走り込みや筋トレを行うことで長時間の試合にも耐えられるようになりますし、疲労した状態でも精度の高いバッティングやシュートを行えるようになります。

これと同じように、スピードというドラム的体力を向上させることで得られるメリットは多岐にわたります。

スピードを向上させることで得られるメリット

- BPMの速い曲を演奏できるようになる

近年のポピュラーミュージックは180 BPM超えのアレンジが常識的に存在しており、スピードを鍛える重要性は高まりつつあります。 - 高度な奏法の精度が飛躍的に高まる

シングルストロークロールのスピードと安定感は、ダブルストロークやその他ルーディメンツすべての土台となります。 - 長く演奏しても疲れにくくなる

高速なBPMに慣れるほど身体動作がドラム演奏に最適化され、演奏に必要な体力が節約されるようになります。 - タイム感が良くなる

高速BPM帯で細かい音符を正確に捉えられるようになると、音価の認識がシビアになり、全BPM帯でタイム感の精度が底上げされます。

ドラマーにとって手足のスピードは基礎中の基礎です。ぜひあなたもスピードアップに取り組んでみてください。